コラム

-

骨董品について

刀の部位とその名称|上身・茎・断面・拵を構成するもの

公開日 2025/04/18

更新日 2025/04/30

-

「刀の部位と名称を知りたい」などと考えていませんか。これらがわからないことで、専門家の説明を理解しにくいと感じている方もいるかもしれません。日本刀は、大きく上身(かみ)と茎(なかご)に分かれます。これらにも、さまざまな部位があります。

本記事では、上身、茎、断面、拵にわけて、各部位の名称を解説しています。以下の情報を参考にすることで、基本的な知識を身につけることができます。刀剣に対する理解を深めたい方は参考にしてください。

日本刀の高価買取なら美観堂にお任せください!

買取方法・買取相場・相見積もりの依頼はこちらのバナーをクリック目次

刀本体における部位の名称

本体は、以下の2つに分かれます。

【部位】

- 上身

- 茎

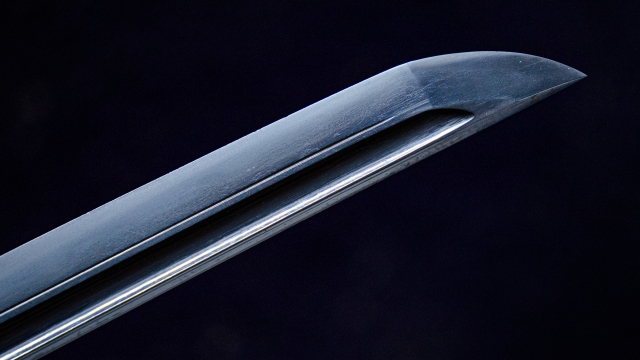

上身(かみ)は、柄に覆われておらず、刃が付いている部分を指します。刃と反対側を峰あるいは棟、刃と峰の間にある稜線を鎬(しのぎ)、上身の先端部分を切先といいます。

茎(なかご)は、普段は柄に収められている部分です。銘が刻まれる場所として知られています。

両者の間にあるのが「区(まち)」です。区は、次の2つにわかれます。

【種類】

- 刃区(はまち)

- 棟区(むねく)

前者は刃側、後者は峰側に位置する部分を指します。

刀の上身における部位の名称

上身は、以下のような部位で構成されています。

物打ち

切先の下にある10~15センチ程度の部位です。切先は、横手筋(切先の下端に入っている線)から刃の先端までを指します。具体的には、刃の先端が扇形をなす部分です。物打ちは、横手筋から下の部位を指します。つまり、切先と物打ちは、横手筋を境にしています。名称からもわかるように、物打ちは主に対象を切るための部分です。切れ味に優れている部位とされています。

刃

峰の反対側にある部位です。刃は、モノを切るために設けられた鋭い部分を指します。日本刀の刃は、鍛錬、焼き入れ、研ぎを行うことで強度、切れ味を増しています。鎬よりやや白っぽく見えることも特徴の一つとされています。

刃文

焼き入れで急速に冷却する際に、成分が変化してできる刃の模様です。具体的には、この後で説明する平地との境目に生じる模様を指します。刃文には、大きく分けて直刃(すぐは)と乱刃(みだれは)があります。前者は真っすぐ入った模様、後者は波打っているように見える模様です。また、乱刃のおもな種類は以下のとおりです。

【乱刃の種類】

- 三本杉

- 重花丁字(じゅうかちょうじ)

- のたれ

- 互の目(ぐのめ)

- 濤乱刃(とうらんば)

刃文から、日本刀が作られた時代や刀工、流派などを推測できます。また、刃文は、日本刀を鑑賞するうえで重要な要素とされています。

鎬筋

刃と峰(あるいは棟)の間に走る稜線を鎬といいます。鎬筋は、鎬がつくる線です。日本刀を上から見たときに、この部分が最も高い位置にあります。ちなみに、鎬が峰側によっているものを鎬造(しのぎづくり)、稜線と峰の距離が遠い(稜線が刃先に著しく寄っている)などのものを切刃造(きりはづくり)、鎬をつくらないものを平造といいます。切刃造と平造は鎬がありません。鎬筋の高さには、刀工の作風や流派の特徴が表れるとされています。

鎬地

峰と鎬の間の部分です。ここに樋(ひ)と呼ばれる溝を彫っているものがあります。樋を設けるおもな目的は、重量を軽減し、外観を整えるための工夫とされています。ただし、正確な目的はわかっていません。また、鎬地には、彫刻が彫られていることもあります。彫刻のテーマはさまざまですが、信仰心を示すものも多く見られます。江戸時代には、専門の彫師が存在しました。

平地

鎬と刃先の間を指します。鎬地の反対側といえるでしょう。この部分に現れる地鉄(じがね)は日本刀鑑賞のポイントです。地鉄に現れる模様を鍛肌(きたえはだ)といいます。鍛肌は、鋼を折り返し鍛錬することで変わります。おもな種類は以下のとおりです。

【鍛肌の種類】

- 柾目

- 板目

- 杢目

- 綾杉

- 松皮

柾目は真っすぐ通った模様を持ち、板目や杢目は木の年輪のような模様を示します。綾杉は波打つ形状が特徴とされています。鍛肌も、刀工や流派を知る手がかりとなります。

鋒

刃と反対側の部分です。刃がないため、物を切る用途には使用されません。この部分で相手を殴打することを峰打ち、または棟打ちといいます。峰は形状により以下の種類に分かれます。

【峰の種類】

- 三つ棟

- 丸棟

- 角棟

- 庵棟

三つ棟は台形状のもの、丸棟は半円状のもの、角棟は角状のもの、庵棟は先端が尖っているものを指します。峰の形状から、製作された時代や地域を推定する手がかりとなります。

刀の茎における部位の名称

茎は以下の部位などで構成されます。

茎尻

茎の末端を指します。切先の反対側に位置する部分です。その形状には、いくつかの種類があります。おもなものは以下のとおりです。

種類 特徴 入山形 先端が峰側に寄って尖っているもの 剣形 先端が峰側、刃側に寄らず尖っているもの 栗尻 栗の尻のように緩やかなカーブを描いているもの 一文字 真っ直ぐカットされているもの 茎尻の形状は、年代や流派などで異なります。したがって、これらを探る手がかりとなります。

銘

茎に彫られている作者の名前、生国、製造年月日などです。そのほか、試し斬りを行った人物や所持者の名前が彫られている場合もあります。大宝律令により義務づけられたことが定着の背景とされており、刀剣の真贋を見極めるための重要な情報とされています。ただし、何かしらの理由で、銘を切っていない「無銘」のものも少なくありません。具体例として、高貴な方へ献上する目的で造られた献上無銘などがあげられます。「無銘=価値がない」とは限りません。

目釘穴

目釘は、刀身を柄に固定する目的で使用する竹や銅などでできた釘です。柄と茎の穴に使用します。ここでいう茎の穴が目釘穴です。目釘穴の形状や位置は時代により異なります。刀を短くする目的で、目釘穴を開け直した例も見られます。一定の知識があれば、目釘穴から作られた年代など推測する手がかりとなります。

鑢目

やすりをかけて、茎につくったすべり止めです。特徴に応じて、以下のような種類に分類されます。

名称 特徴 横鑢(切り) 横方向になっているもの。古刀、新刀にかかわらず広く用いられている 勝手下がり 右下がりになっているもの。横鑢と同じく広く用いられている 桧垣 網の目状になっているもの 化粧鑢 決まった模様はない。凝った意匠のもの。江戸時代以降(新刀期)に登場した 刀工の個性が現れるため、作られた年代、流派などを識別する情報、識別や真贋判定の手がかりになります。

関連記事:刀(打刀)と太刀の違い|違いが生まれた背景とそれぞれの魅力

刀の断面における部位の名称

続いて、身幅、重ねなど、断面に関連する各部位の名称を紹介します。

身幅

峰から刃先までの幅です。刃区と棟区の幅を元幅、横手筋の幅を先身幅といいます。元幅が大きく、先幅が小さいものは優美な印象を与えます。平安時代に作られた刀に多い特徴です。鎌倉時代以降は、両者の差が小さくなりました。作られた時代を推測する手がかりとなります。

重ね

刀の厚みを指します。原則として、両面の鎬筋を結んだ直線の距離です。鎬がない場合は、棟角を結んだ直線の距離が重ねと考えられます。柄近くの重ねを元重ね、切先近く(横手筋)の重ねを先重ねといいます。

心鉄

日本刀の特徴は、折れたり曲がったりせず斬れる点にあります。この特徴を備えるため、硬さの異なる玉鋼を別々に繰り返し鍛錬してから組み合わせて使用します。心鉄(しんがね)は、中心に使用する軟らかく粘りのある鋼です。

皮鉄

心鉄を包み込んで鍛着させる硬い鋼を皮鉄(かわがね)といいます。軟らかい心鉄と硬い皮鉄を組み合わせることで、折れたり曲がったりせずよく斬れる日本刀が作られています。何度も折り返して鍛えることで、鍛肌、地肌などと呼ばれる木目のような模様が現れます。

刃金

刃先に用いられる非常に硬い鋼です。ここまでの説明でわかるとおり、軟らかい心鉄を中心に、硬い皮鉄、非常に硬い刃金を使用しています。これらの組み合わせで、鋭い切れ味と強靭さを両立している構造とされています。

刀の拵における部位の名称

拵(こしらえ)は刀装の形式を意味します。ここでは、拵における各部位の名称を紹介します。

柄

刀の持ち手部分を指します。多くのものは、ホオノキをサメ皮で包んで、その上から組紐などを巻いています。組紐などを巻く主な理由は、滑りにくくすることと外観を美しくすることです。

鍔

刀身と柄の間に挟む板状の刀装具です。手が滑って刃に触れることを防いだり、重心を調整する役割を担います。打刀鍔には、さまざまな意匠のものが存在します。江戸中期以降に作られたものは、高度な技法を使用しているケースが少なくありません。鍔単体でも美術品としての価値が認められています。

鞘

刀を納める覆いです。刃先を保護するなど、刃先や周囲を保護する役割を担います。時代により使用する素材や厚みなどはさまざまです。打刀には漆塗りの鞘が多く用いられています。江戸中期以降は、意匠に凝った変塗鞘が流行しました。鞘も高い芸術性を誇ります。

刀の部位・名称を理解しておきましょう

ここでは、刀の部位、名称を解説しました。この記事で紹介した知識を身につけておくと、専門的な話を理解しやすくなります。少し複雑ですが、各部位の名称を正確に覚えてみてはいかがでしょうか。刀剣の世界をより深く楽しめるようになります。

日本刀・刀剣の買取なら美観堂にお任せください。業界歴15年以上のスタッフが査定を行ってます。買取方法は、出張買取、持込買取、宅配買取からお選びいただけます。

この記事の監修者

義村 安悟(よしむら あんご)

《経歴》

美観堂 大阪本店店長 査定歴15年

《コメント》

複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。

また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。《許可証》

古物商営業許可番号:第62111R051143号

美観堂買取

〒542-0062大阪府大阪市中央区

上本町西5丁目3-3ワンダー5ビル1F

選ばれる理由

|

|

|

|

査定・出張費無料

査定・出張費無料 キャンセル無料

キャンセル無料 安心・信頼

安心・信頼 丁寧・迅速

丁寧・迅速